上海市农业科学院和泰国皇太后大学联合发表科研成果

近日,我院食用菌研究所科技人员联合泰国皇太后大学研究团队在Microorganisms(二区,IF=4.2)(https://www.mdpi.com/2076-2607/13/2/437)杂志上发表题为“Comparison of the Bacterial and Fungal Communities and Metabolic Functions of Cottonseed Hull Waste Compost Associated with High and Low Yields of Straw Mushroom Volvariella volvacea”的重要研究。该项工作由上海市科委“一带一路”国际合作项目(19390743000)资助,泰国皇太后大学Pattana Kakumyan博士、我院食用菌所杨琳助理研究员为论文第一作者,食用菌所赵妍研究员为通讯作者,此次发表的论文是中泰双方在上海共同开展项目期间的部分科研成果。

草菇味道鲜美,营养丰富,深受东南亚国家人们的喜爱。草菇人工栽培起源于我国,其产量受堆肥质量影响显著。棉籽壳是一种常用的草菇栽培原料,研究团队旨在比较高产(HBE)和低产(LBE)条件下棉籽壳堆肥中细菌和真菌群落的差异,探究微生物代谢功能与草菇产量的互作关系,以优化堆肥工艺,提高生产效率。

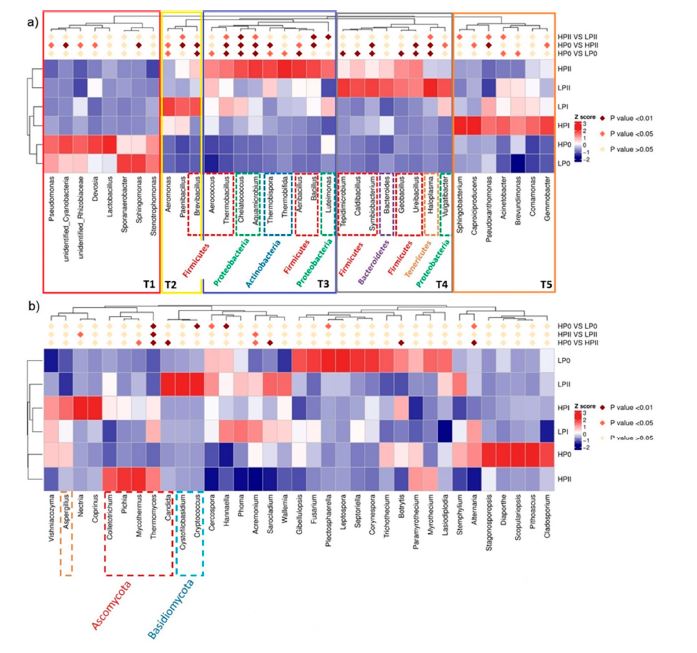

实验采用棉籽壳和石灰(95:5)作为堆肥原料,通过两阶段发酵(PI和PII)制备堆肥,利用16S rRNA和18S rRNA基因测序技术分析了堆肥中的细菌和真菌群落结构,结合功能预测工具评估微生物代谢途径,同时测定了堆肥过程的理化指标。研究发现:高生物转化率(HBE)堆肥末期以Chelatococcus和Thermobacillus为主(占比50.3%),而低生物转化率(LBE)堆肥中Symbiobacterium和Acinetobacter占据优势(40.8%)。此外,高生物转化率堆肥中碳水化合物代谢、氨基酸合成等通路更活跃,这些特性显著促进了草菇的生长。该研究首次系统解析了棉籽壳堆肥中微生物群落与草菇产量的互作关系,为堆肥工艺优化提供了理论支撑,通过调控堆肥中的优势菌群和代谢功能,有望实现草菇栽培的高效化和标准化,降低生产成本,提升经济效益,并推动农业废弃物的资源化利用,助力可持续农业发展。该研究不仅为草腐菌栽培提供了技术指导,也为微生物生态学在农业中的应用开辟了新方向。

细菌群落(a)和真菌群落(b)在属水平上的注释热图

用户登录