我院害虫生态防控团队在害虫生态防控技术上取得系列研究进展

近期,我院生态所害虫生态防控团队在害虫绿色防控的机理研究方面取得重要进展,研究成果在Pesticide Biochemistry and Physiology(一区top,IF:4.0)和Insect Biochemistry and Molecular Biology(一区top,IF:3.7)期刊上发表。

开展害虫绿色防控机理研究是推动农业可持续发展的根本路径与核心驱动力。其重要意义在于,通过深入揭示天敌控害、昆虫行为调控、昆虫抗药性机制等生态过程的本质规律,能够为研发精准、高效的绿色防控技术奠定坚实的科学基础。

论文一:Identification and validation of ABCB transporter genes involved in chlorantraniliprole and emamectin benzoate tolerance in Spodoptera exigua. Pesticide Biochemistry and Physiology, 2025, 215, 106686.

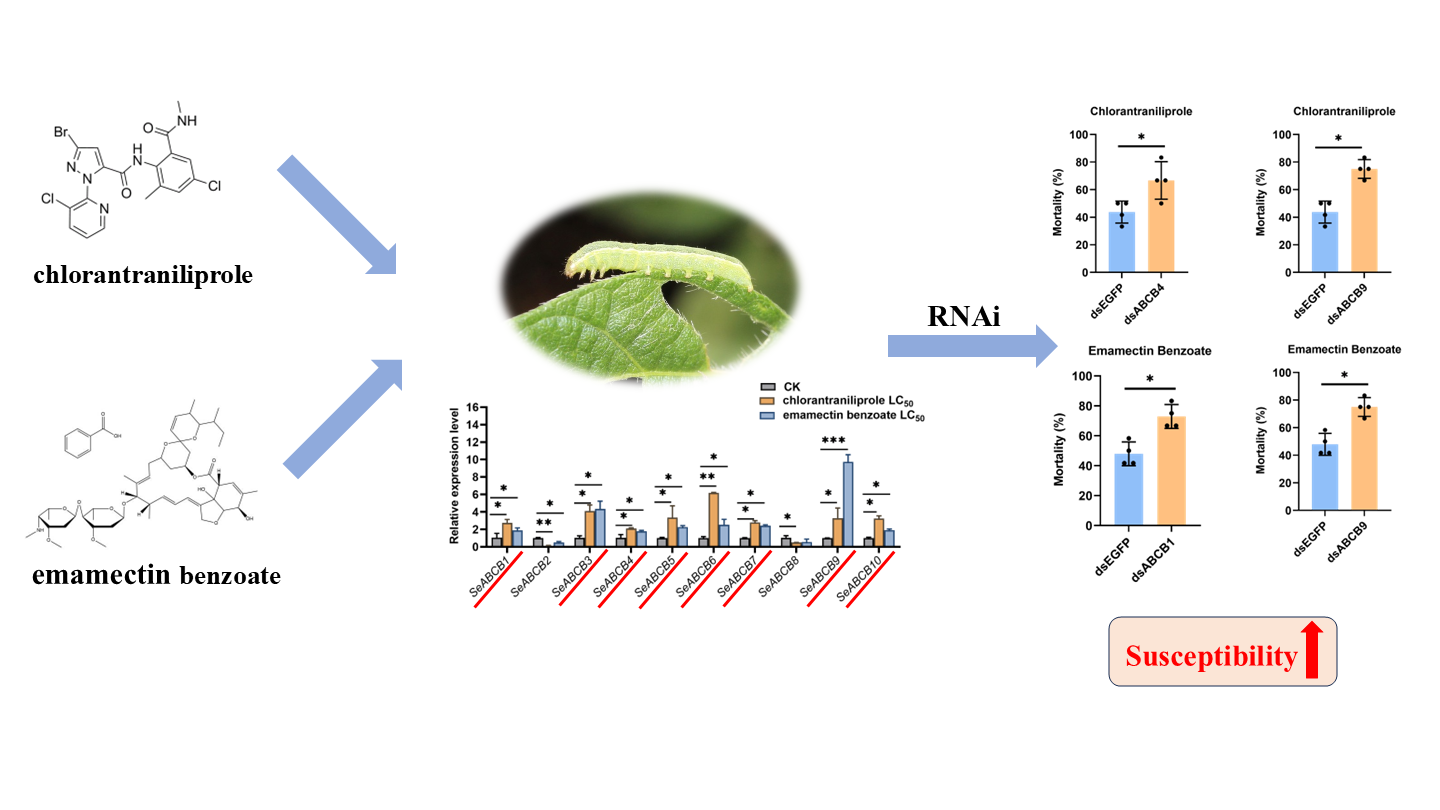

日益严重的抗药性问题给农业生产带来了巨大挑战。ATP结合转运蛋白(ABC)属于转运蛋白超家族,在昆虫对异源物质的代谢中起重要作用。然而,该家族基因在甜菜夜蛾抗药性中的作用尚未得到系统研究。本研究鉴定了10个SeABCB亚家族基因。当甜菜夜蛾暴露于氯虫苯甲酰胺和甲氨基阿维菌素苯甲酸盐后,其中8个SeABCB基因的表达水平显著上调。通过RNA干扰技术进一步验证SeABCB基因的功能,结果表明SeABCB4和SeABCB9参与甜菜夜蛾对氯虫苯甲酰胺的耐受性,而SeABCB1和SeABCB9则参与对甲氨基阿维菌素苯甲酸盐的耐受性。本研究首次系统揭示了SeABCB转运蛋白介导甜菜夜蛾多药解毒的分子机制。研究结果不仅对甜菜夜蛾的科学治理具有重要意义,还为解决日益严重的抗药性问题提供了新思路,有望促进更有效害虫治理策略的开发。

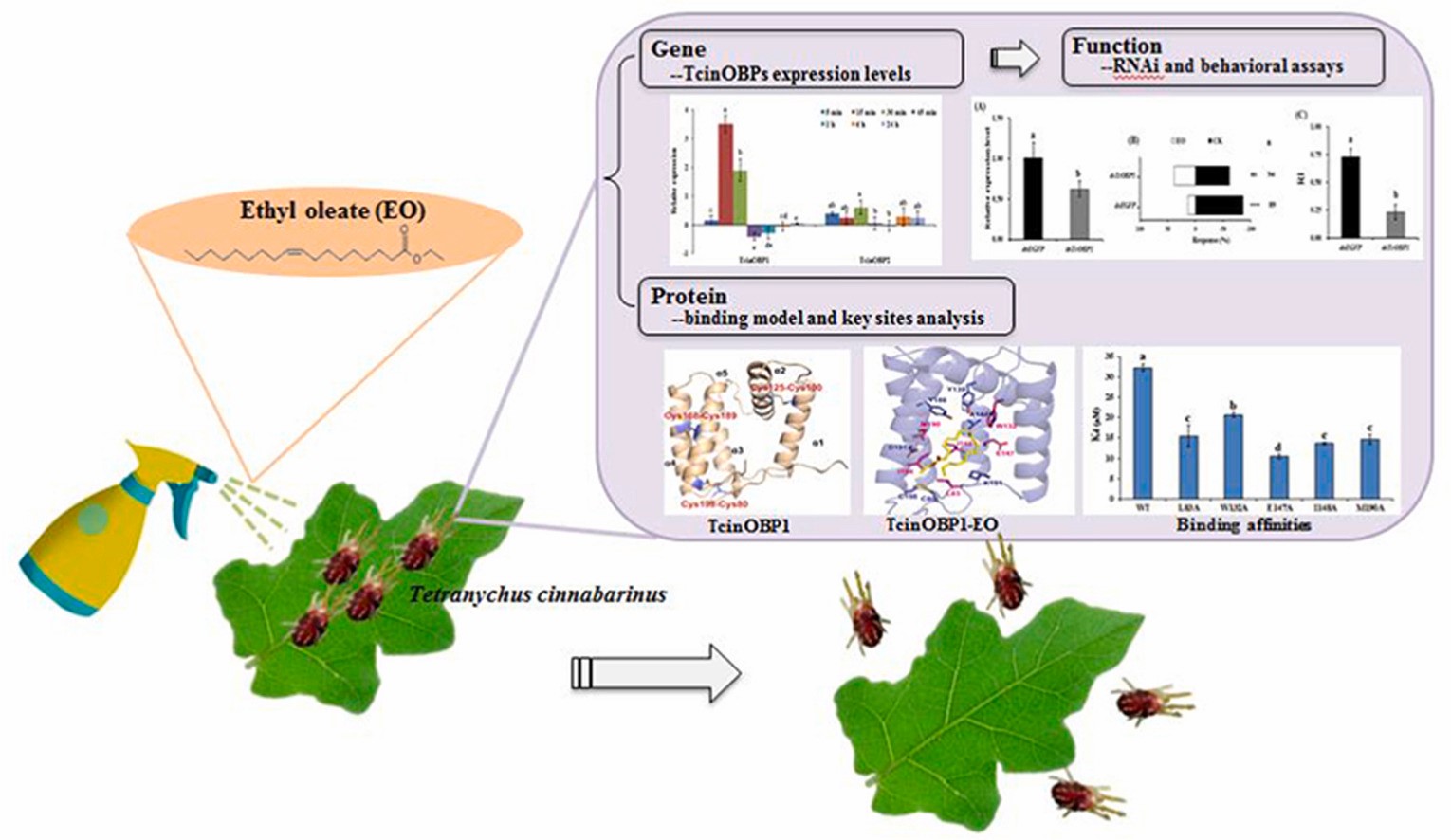

论文二:Role of odorant binding proteins in the response of Tetranychus cinnabarinus to repellent activity of ethyl oleate. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 2025, 185, 104427.

利用植物源活性物质通过调控害虫嗅觉行为防治害虫是当前害虫综合生物防治的重要策略之一。本文运用计算机模拟与试验验证相结合,在基因与蛋白水平上解析了植物源活性物质EO驱避害螨的分子机制。我们发现害螨通过上调其体内气味结合蛋白TcinOBP1的表达量,并且该蛋白的六个关键氨基酸残基可通过疏水键特异性识别与结合活性化合物EO,从而将该化学信号转递给相应的受体,最终使害螨表现出逃避行为。这也表明TcinOBP1在害螨感知外界化学物质中扮演着重要角色,可作为开发新型害虫行为调控剂的重要靶点。

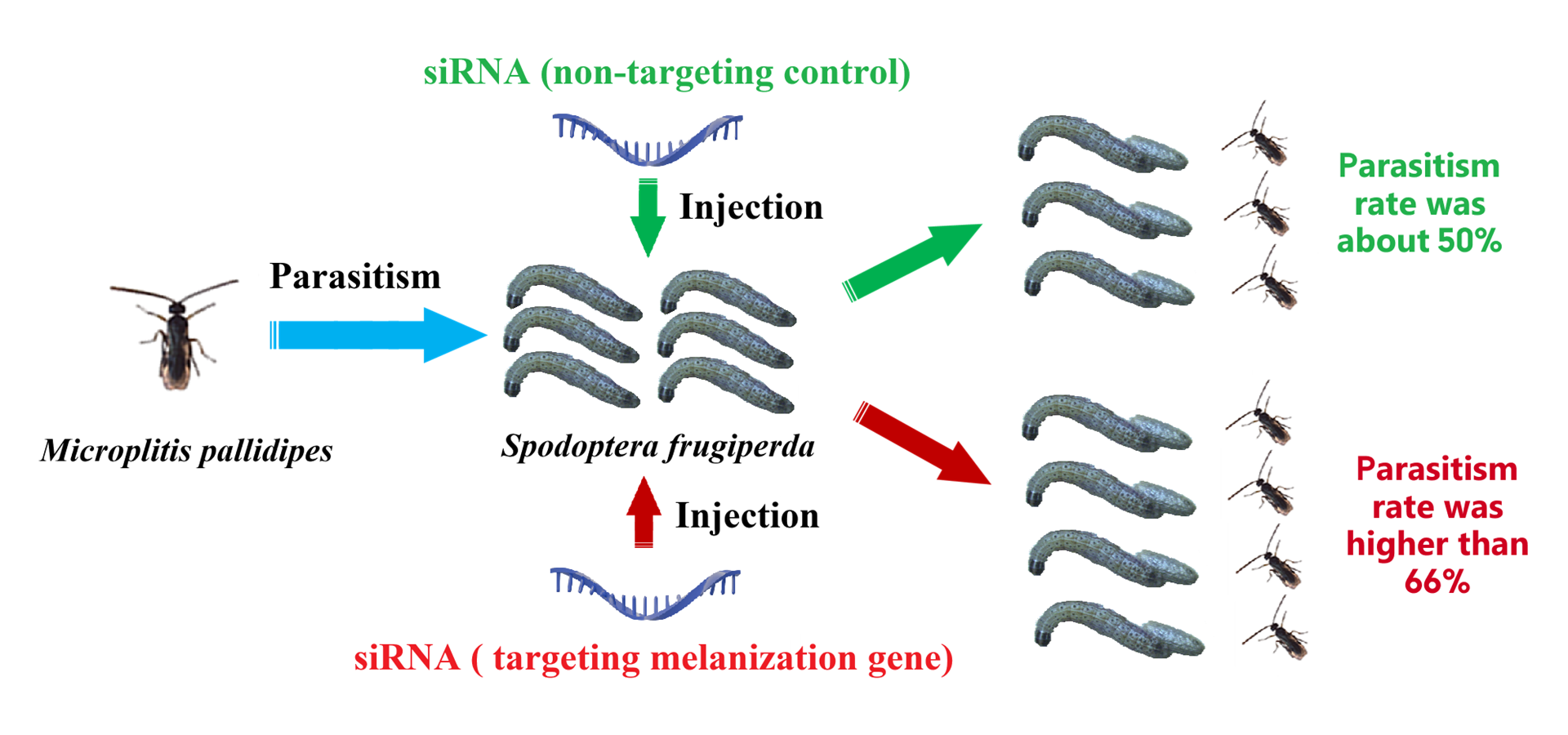

论文三:Melanization immune response of Spodoptera frugiperda to an endoparasitoid Microplitis pallidipes. Insect Biochemistry and Molecular Biology, 2025, 183, 104364.

该研究聚焦于重大农业害虫草地贪夜蛾与其寄生蜂淡足侧沟茧蜂的免疫互作机理。研究发现,淡足侧沟茧蜂的寄生会显著抑制草地贪夜蛾幼虫的血淋巴黑化及酚氧化酶活性。组学分析表明,寄生后共有1128个基因和594个蛋白的表达发生显著改变。对12个黑化相关基因进行siRNA处理后有8个基因显著下调。其中,对PPO基因和TH基因进行RNA干扰后,寄生蜂的寄生率提高了13.3%–23.3%,血淋巴黑化率降低了36.7%–66.7%。本研究揭示了草地贪夜蛾的黑化免疫反应机制,并明确了在该过程中起关键作用的基因。这些发现为利用寄生蜂进行害虫生物防治提供了应用参考。

我院生态所尤春梅助理研究员、陈义娟副研究员分别为论文一和论文二的第一作者,季香云研究员为论文的通讯作者;张浩副研究员和王金彦助理研究员为论文三的第一作者,我院季香云研究员和华东理工大学万年峰研究员为论文通讯作者。上述研究工作获得院卓越团队(2022-017)、国家自然科学基金(32001969、31801746)、上海市科学技术委员会启明星(扬帆)项目(23YF1439300)等科研项目资助。

用户登录