生态所资源与应用微生物团队聚焦有机物污染修复领域研究并发表综述论文

近日,我院生态所资源与应用微生物团队围绕“持久性有机污染物壬基酚”与“恶臭污染物粪臭素”两大环境治理痛点,系统梳理研究进展与修复技术体系,相关研究综述发表在Ecotoxicology and Environmental Safety(IF=6.2 毒理一区)和Current Research in Microbial Sciences(IF=4.8)上。

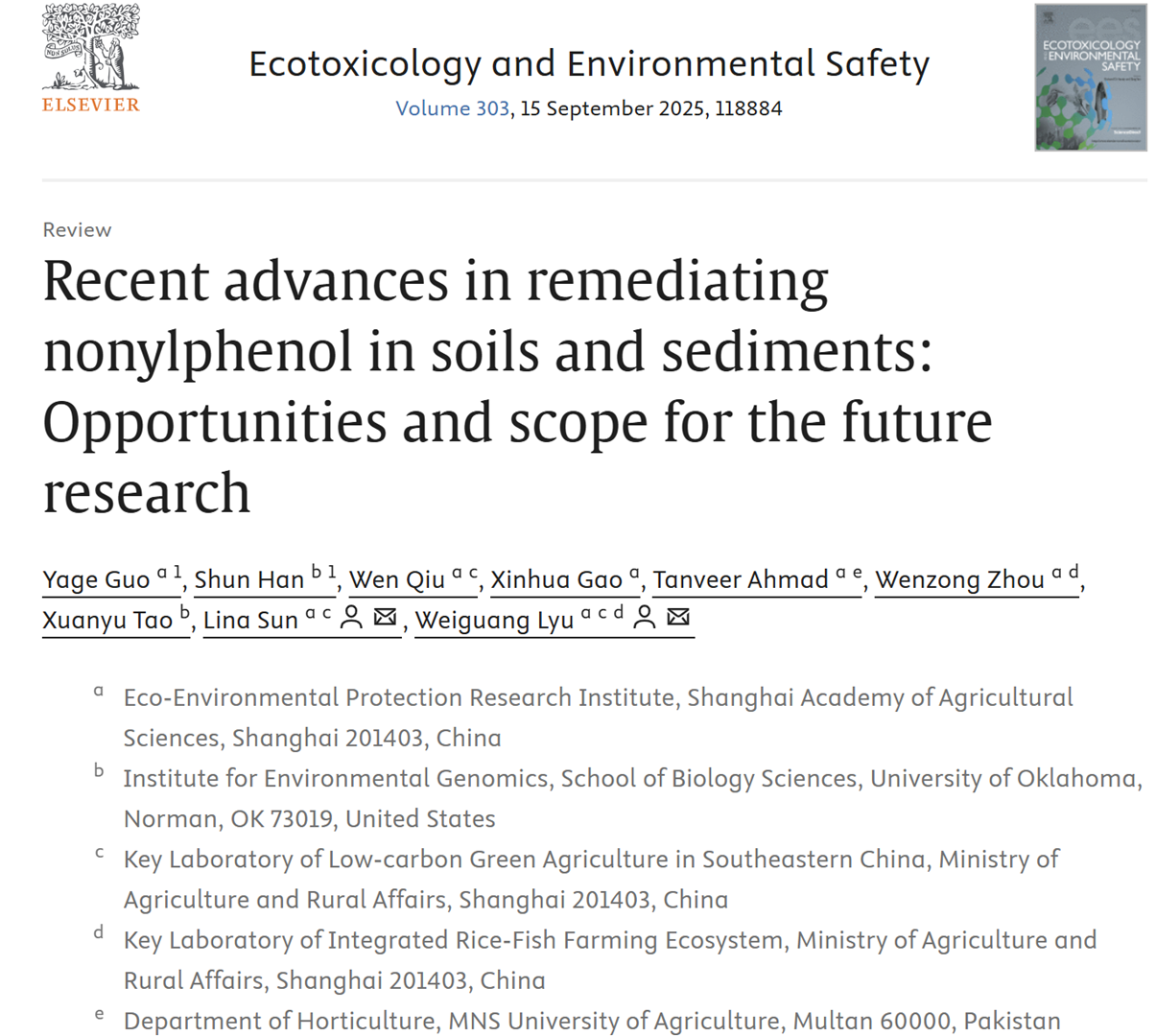

壬基酚(NP)作为联合国环境规划署认定的“优先控制持久性有机污染物”,是典型的内分泌干扰物,广泛存在于工业废水、土壤及沉积物中,不仅破坏生态系统(如导致土壤微生物失衡、作物生长抑制),还可通过食物链累积,威胁人类健康,甚至诱发癌症。此前全球研究多聚焦壬基酚在废水中的去除,而其在土壤、沉积物中的归趋规律与修复技术研究长期存在短板。

本综述旨在系统梳理并总结壬基酚在土壤与沉积物中的研究进展、环境行为及修复技术。目前,针对壬基酚的修复主要是物理化学修复、微生物修复与植物修复三大技术路径,其中化学修复与微生物修复因修复效率较高,成为当前领域的研究焦点。化学修复领域的最新突破集中于基于生物炭的高级氧化技术等创新方向,为高效降解壬基酚提供了新方案。

然而,当前该领域仍面临修复显著技术挑战与关键知识空白。为突破上述局限,未来研究需重点聚焦三方面:一是壬基酚异构体特异性降解机制的解析(明确不同结构异构体的降解差异),二是高效厌氧降解菌株的分离与驯化(填补厌氧环境修复技术缺口),三是跨学科综合修复技术研发。上述策略的有效落地,对缓解壬基酚污染引发的环境风险与人体健康威胁具有关键意义。

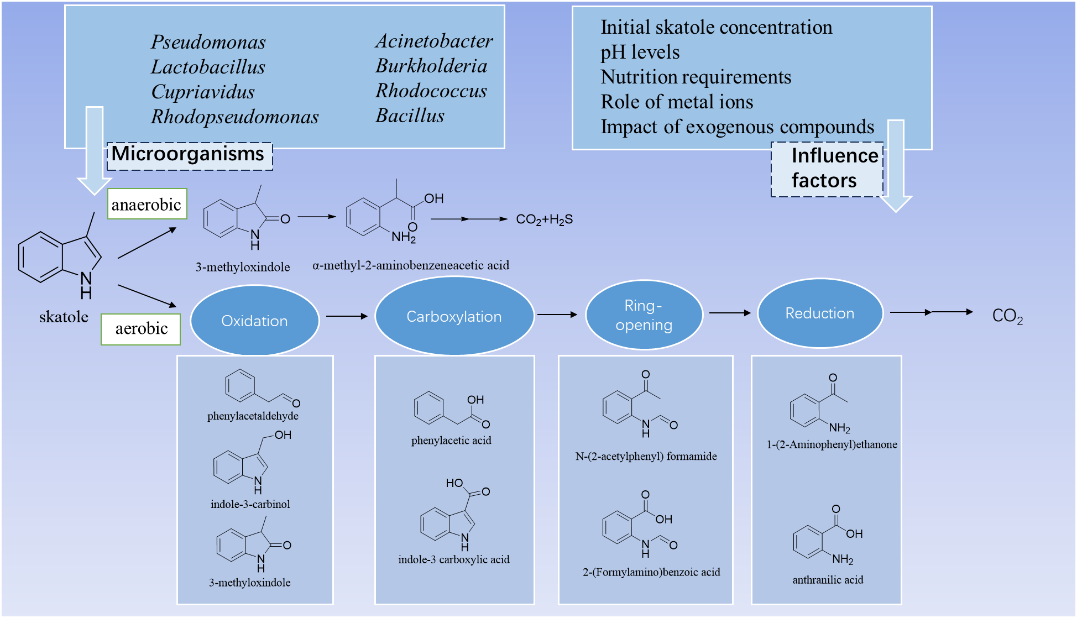

近年来,恶臭异味时常引发公众的广泛投诉,已成为环境保护领域突出的问题。粪臭素作为恶臭化合物的重要成分之一,是动物肠道中色氨酸的分解产物,主要存在于动物粪便中。粪臭素不仅对动物具有极大的肺毒性,对人类也存在潜在的致癌风险。生物法去除粪臭素具有成本低廉、高效环保等显著优势,然而目前对微生物降解粪臭素的研究尚显不足,微生物降解粪臭素的代谢途径仍未完全揭示,对降解的功能基因缺乏研究。本文概述了粪臭素的产生和在固、液、气三种介质中的分布、已发现的可降解粪臭素的微生物、微生物降解粪臭素的机理和影响因素,总结了厌氧条件下微生物降解粪臭素的羟基吲哚氧化开环途径,以及在好氧条件下不同微生物的几条代谢粪臭素的途径,包括氧化开环和环切割等途径,并提出儿茶酚1,2-双加氧酶可能是微生物降解粪臭素下游代谢过程中的关键酶,对未来研究微生物降解粪臭素提供了一些建议。

以上研究第一作者分别为郭亚歌博士后和江西师范大学联合培养硕士生徐冰洁,孙丽娜副研究员、吕卫光研究员为共同通讯作者,俄克拉荷马大学韩顺、陶玄宇研究员参与了文章撰写,研究得到了上海市科技创新行动计划国际科技合作项目、上海市农科院卓越团队项目、上海市农科院生态所启航计划以及国家农业环境奉贤观测站的资助。