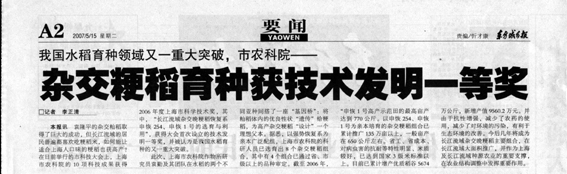

我国水稻育种领域又一重大突破,市农科院杂交粳稻育种获技术发明一等奖

记者:本报讯 袁隆平的杂交籼稻取得了巨大的成功,但长江流域的居民普遍都喜欢吃粳稻米,如何能让适合上海人口味的粳稻也获高产?在日前举行的市科技大会上,上海市农科院的10项科技成果获得2006年度上海市科学技术奖,其中,“长江流域杂交晚粳稻恢复系申恢254、申恢1号的选育与利用”,获得大会首次设立的技术发明一等奖,并被认为是我国水稻育种的又一重大突破。

此次,上海市农科院作物所研究员袁勤及其团队在水稻的两个不同亚种间搭了一座“基因桥”:将籼稻体内的优良性状“遗传”给粳稻,为高产杂交粳稻“设计”一个理想父本。据悉,以强势恢复系为亲本广泛配组,上海市农科院的科研人员已选育出8个杂交粳稻组合,其中有4个组合已通过省、市级以上的品种审定。截至2006年,“申恢1号高产示范田的最高亩产达到770公斤。以申恢254、申恢1号为亲本培育的杂交粳稻组合已累计推广135万亩以上,一般亩产在650公斤左右。省工、省成本、对病虫害的抗耐等特性明显、米质较好,已达到国家3级米标准以上。目前已累计增产优质稻谷5674万公斤,新增产值9560.2万元。并由于抗性增强,减少了农药的使用,减少了对环境的污染,有利于生态环境的改善。今后几年将成为长江流域杂交晚粳稻主要组合,在长江流域大面积推广,并作为上海及长江流域种源农业的重要支撑,在农业结构调整中发挥重要作用。

用户登录