【甲子回眸】六秩春秋铸辉煌 继往开来谱新篇

转载上海市农业科学院食用菌所原文

六秩春秋铸辉煌 继往开来谱新篇 --中国香菇人工栽培史上的飞跃与上海市农业科学院

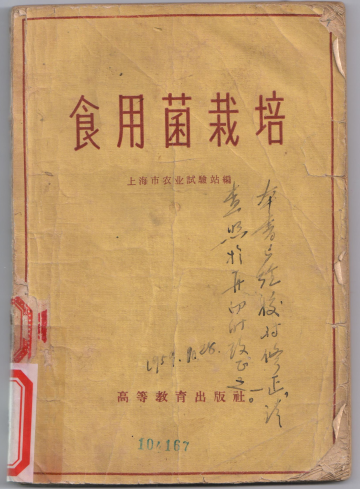

当从上海市农业科学院图书馆借到1959年6月出版的上海市农业试验站(上海市农业科学院前身)编写的《食用菌栽培》一书时,我看着已经泛黄的封面,浮想联翩。这本由高等教育出版社出版的书,由陈梅朋先生——上海市农业科学院食用菌研究所(以下简称食用菌所)第一任所长执笔编写而成。

1955年,上海市农业试验站率先开始栽培食用菌,包括香菇、双孢蘑菇、银耳等。陈梅朋先生带领科研人员研制成功香菇木屑菌种并在浙江、江西等省进行香菇纯菌种段木栽培试验,后逐渐在全国推广,很快就替代了奉行近八百年的靠天吃饭的栽培方式,在香菇栽培史上写下新的一页。这是我国香菇人工栽培史上的第一次飞跃——段木栽培。

1960年, 陈梅朋先生采用木屑代替段木栽培香菇获得成功,实现了香菇人工栽培史上的第二次飞跃——代料栽培,为我国成为世界香菇生产王国奠定了坚实的基础。1974年,食用菌所何园素、王曰英等科研人员,首创了锯木屑菌丝体压块栽培香菇技术,大大提高了香菇的生物学效率,并筛选出配套的‘7402’菌株,经郊区试验后,在全国大面积推广。1985年,食用菌所完成的“香菇木屑栽培及良种选育”项目,被国家科学技术进步奖评审委员会授予“国家科学技术进步三等奖”。

“浙江庆元香菇文化系统”申报全球重要农业文化遗产时,庆元县邀请食用菌所撰写相关内容,我有幸采访到食用菌所退休职工周永昌先生(生于1936年)和陆德英女士(生于1935年),了解到:随着一系列成果的产出,食用菌所的名气越来越大,全国各地来所里购买菌种和咨询技术的人络绎不绝。1984-1987年,周永昌先生任食用菌研究所庆元菌种厂副厂长职务,他和当地的科研人员一起做试验,筛选出适宜在庆元县代料栽培的香菇当家品种——‘82-2’菌株,后进行大面积推广,产值达100多万元。1990年,“优质高产香菇配套新菌种‘沪农1号’、‘82-2’”项目获得中华人民共和国农业部颁发的“科学技术进步二等奖”。1987-1989年,陆德英女士从所里带菌种‘7402’去庆元县推广香菇代料栽培技术,她手把手将该技术传授给了当地的年轻人,他们掌握技术后,收入都成倍增加。1988年,国家级星火计划项目“代料栽培香菇高产技术”获浙江省人民政府科技进步二等奖。

创新是一个民族进步的灵魂,是一个行业兴旺发达的不竭动力;薪火传承,砥砺前行。

食用菌所潘迎捷先生等通过原生质体融合培育出优质高产香菇新菌种,在国际上首次提出在食用菌育种中以单核原生质体为材料的育种观点和理论,这是生物技术在食用菌育种研究中的重大突破,为原生质体融合技术在食用菌遗传育种上的应用开辟了新的途径。1992年,食用菌所完成的“原生质体融合和无性繁殖技术在香菇育种上的应用及配套香菇新菌种选育”项目,被国家科学技术进步奖评审委员会授予“国家科学技术进步三等奖”。

2017年,谭琦研究员主编的《中国香菇产业发展》一书出版,这本书是新中国成立后,我国第一部香菇产业发展的著作,具有里程碑意义,书中首次提出香菇工厂化栽培是未来的发展趋势。食用菌所的年轻人在老一辈科学家的引领下,常驻香菇工厂化生产企业开展技术服务,成功攻克液体菌种的技术壁垒,液体菌种已经实现规模化应用,香菇栽培即将迎来第三次飞跃。

上海市农业科学院有着光荣传统和深厚科研积淀。说到香菇,不得不联想到陈梅朋、何园素和潘迎捷、谭琦等科学家,他们用自己的智慧、心血和汗水创造了一系列成果,在乡村振兴、脱贫攻坚战中作出令人瞩目的成就,绽放光芒,谱写了绚丽多彩的篇章。

六十年峥嵘岁月,六十年春花秋实;回眸甲子,卓然不凡。上海市农业科学院作为我国香菇行业的领头羊,引领行业持续、快速、高质量发展,有义不容辞的责任。忆往昔、看今朝,香菇的科研人员又站在新的历史起点,肩负起新的使命,展望未来,任重道远;百尺竿头,再续辉煌!

用户登录