家禽种质创新与产业化新技术研发卓越团队在地方家鹅品种羽色遗传机制解析方面取得重要进展

近期,上海市农业科学院畜牧兽医研究所家禽种质创新与产业化新技术研发卓越团队采用比较基因组学、转录组学等多组学联合分析方法,解析了中国地方鹅品种——武冈铜鹅羽色变异的分子机制。该研究定位了控制羽色变异的关键候选基因及其致因突变,为武冈铜鹅羽色相关分子选育工作奠定了基础。研究成果发布在国际学术期刊Poultry Science(1区TOP,IF: 3.8)上。

武冈铜鹅为我国著名地方鹅品种,原产于湖南省武冈地区,该品种适应性强、抗病耐寒且容易饲养。武冈铜鹅群体羽色变异较为丰富,除常见的白羽和灰羽之外,还具有白色胸环个体。该品种因脚蹼颜色差异又可分为青铜鹅和黄铜鹅,这一特点使其成为研究鹅黑色素细胞迁移和分化的良好模型,但目前其羽色或脚蹼颜色变异的遗传机制尚不清楚。

图1 武冈铜鹅群体中的羽色变异类型

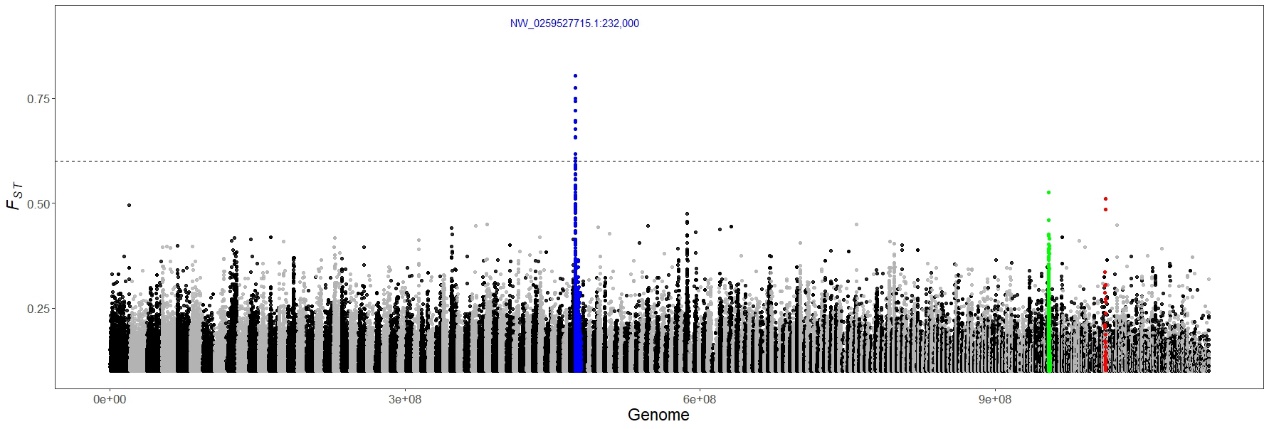

研究团队首先采集了不同羽色的个体并进行了全基因组混池测序,通过对比不同羽色类群间的群体分化指数差异筛查基因组上受选择区域。最后,通过对比不同区域皮肤的转录组和组织学水平差异探究了致因突变对黑色素细胞发育所产生的生物学效应。

结果表明,白羽和灰羽武冈铜鹅在NW_025927715.1上存在明显的选择信号,峰值信号位于EDNRB2基因内,Sanger测序确认位于3号外显子的14 bp插入片段为致因突变,白色胸环个体在该位点均为杂合子,而灰羽和白羽则主要为野生型和突变型纯合子,初步表明武冈铜鹅灰羽和白羽是一对共显性性状。灰羽和白色胸环个体、白羽和白色胸环个体间未检测到显著的群体分化指数,表明控制武冈铜鹅羽色变异的主要是EDNRB2基因,KIT基因上游虽然亦具有较高信号,但其附近标记与羽色变异无较高相关性,其突变效应需进一步研究。白色胸环个体白羽区和背部灰羽区皮肤转录组差异分析表明,与黑色素细胞迁移、黑色素合成相关的基因,如:MLANA、KIT等在白羽区均显著下调表达,结合皮肤黑色素染色结果可知,EDNRB2突变导致黑色素细胞迁移发生异常,环胸前区域出现黑色素细胞缺失导致无黑色素合成而产生白羽。进一步地,灰羽(无致因突变)和白羽(纯合型致因突变)个体种间杂交F1代个体仍表现出明显的白色胸环表型,这也确认灰羽和白羽在特定遗传背景下表现为共显性。

这项研究较为系统地阐明了武冈铜鹅羽色变异的分子机制,使我们对EDNRB2基因控制家鹅羽色变异的分子机制有了更为深入和全面的了解。

图2 武冈铜鹅灰羽和白羽个体间的群体分化指数分析

上海市农业科学院畜牧兽医研究所家禽种质创新与产业化新技术研发卓越团队杨云周副研究员和王惠影研究员为论文共同第一作者,何大乾研究员为论文通讯作者。上述研究成果得到国家水禽产业技术体系(CARS-42-7)、上海市农业科学院家禽种质创新与产业化新技术研发卓越团队项目(沪农科卓〔2022〕021)以及国家重点研发计划(2023YFD1300304)等项目的资助。

用户登录