隐蔽型真菌毒素,何以隐蔽?

真菌毒素是真菌生长过程中产生的有毒次生代谢产物,广泛分布于霉变或真菌污染的谷物、饲料中,严重威胁人畜健康。其中,呕吐毒素DON、黄曲霉毒素AFB1、伏马毒素FB1等是农产品和饲料中检出率较高的真菌毒素。近年来,随着研究的深入,一组新的类型——隐蔽型真菌毒素,逐渐走进大众视野,成为国内外食品安全领域关注的新焦点。

隐蔽型毒素的前世今生

实际上,隐蔽型毒素的“新”是指新发现。其实,隐蔽型毒素早已“隐身”在自然界中,并非毒素家庭的新生儿。它们是随着真菌毒素研究的深入和色质谱检测技术的发展,才逐渐被发现。

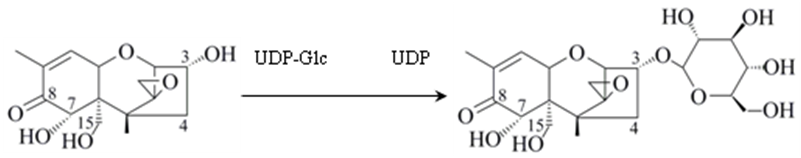

当受到真菌毒素污染时,小麦、玉米等植物组织中的糖、硫酸盐、氨基酸等极性物质与真菌毒素结合,形成共轭型毒素(见案例图,DON毒素经糖苷化修饰后形成隐蔽型毒素D3G)。有研究认为,这是植物降低真菌毒素对自身危害的一种自我保护机制。这种被修饰的共轭型毒素被称为隐蔽型毒素。

之所以“隐蔽”是因为它们在常规检测中很难被发现。相对于毒素单休,隐蔽型毒素结构发生了修饰性改变,通常稳定性和亲水性更强。因此,导致常规方法难以提取和检测,不容易被发现,就像是毒素界的“隐身刺客”。

目前,已经发现的真菌毒素修饰类型主要有糖苷化、羟基化、酰基化、谷胱甘肽化等,它们广泛存在于小麦、玉米等被病原菌感染的谷物籽粒中,并且可以通过食品或饲料加工转移至食物链。

隐蔽型毒素的“危害性”

目前,虽然暂无直接证据证明隐蔽型真菌毒素比其原型的毒性更强,但许多研究表明,一些隐蔽型毒素进入人和动物消化系统后会释放出毒素原型,具有与其原型相似的毒性效应。因此,其毒性和危害性仍不可忽视。实际上,隐蔽型毒素可能是人类和动物原型真菌毒素膳食暴露的一个不可忽视的重要因素。

隐蔽型毒素的“挑战性”

隐蔽型毒素的发现给现有的食品安全法规和相关限量标准带来了新的挑战。一方面,隐蔽型毒素种类繁多,在谷物及其制品中污染程度较重。加之其难捕捉、难识别的特点,严重限制了检测技术的发展。其次,缺乏有关隐蔽毒素人体摄入、代谢、毒理等的系统性研究,导致隐蔽型真菌毒素相关限量标准空白,给监管带来一定难度。

供稿:王建华

用户登录