我院生态所害虫防治组揭示杀虫剂异丙威暴露对蚯蚓的致毒机制及毒理效应

近期,我院生态环境保护研究所王冬生研究员带领的害虫防治团队在环境科学与生态学1区top期刊Environmental Pollution (IF 8.071)发表了题为“Toxicity of isoprocarb to earthworms (Eisenia fetida): oxidative stress, neurotoxicity, biochemical responses and detoxification mechanisms”的研究论文。

异丙威是水稻生产上常用的氨基甲酸酯类杀虫剂,主要用于防治稻飞虱和稻叶蝉。具有胃毒兼触杀活性,其作用方式为抑制靶标害虫神经系统乙酰胆碱酯酶(AChE)活性,引起害虫过度兴奋死亡。研究表明,异丙威对鱼类、水蚤、人等非靶标生物具有较高急性毒性。因此,评价其环境风险和生态毒性具有重要的理论和现实意义。

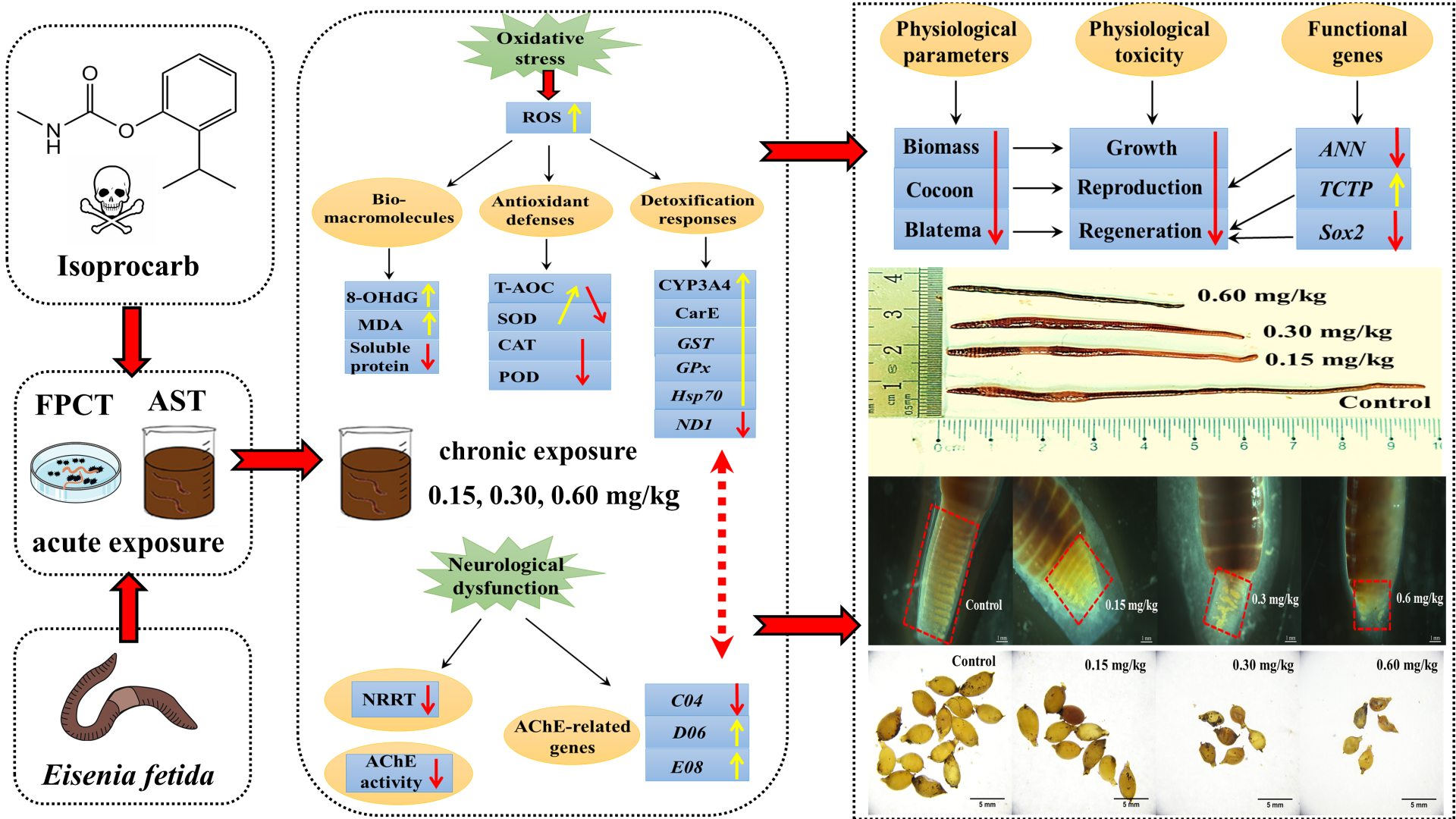

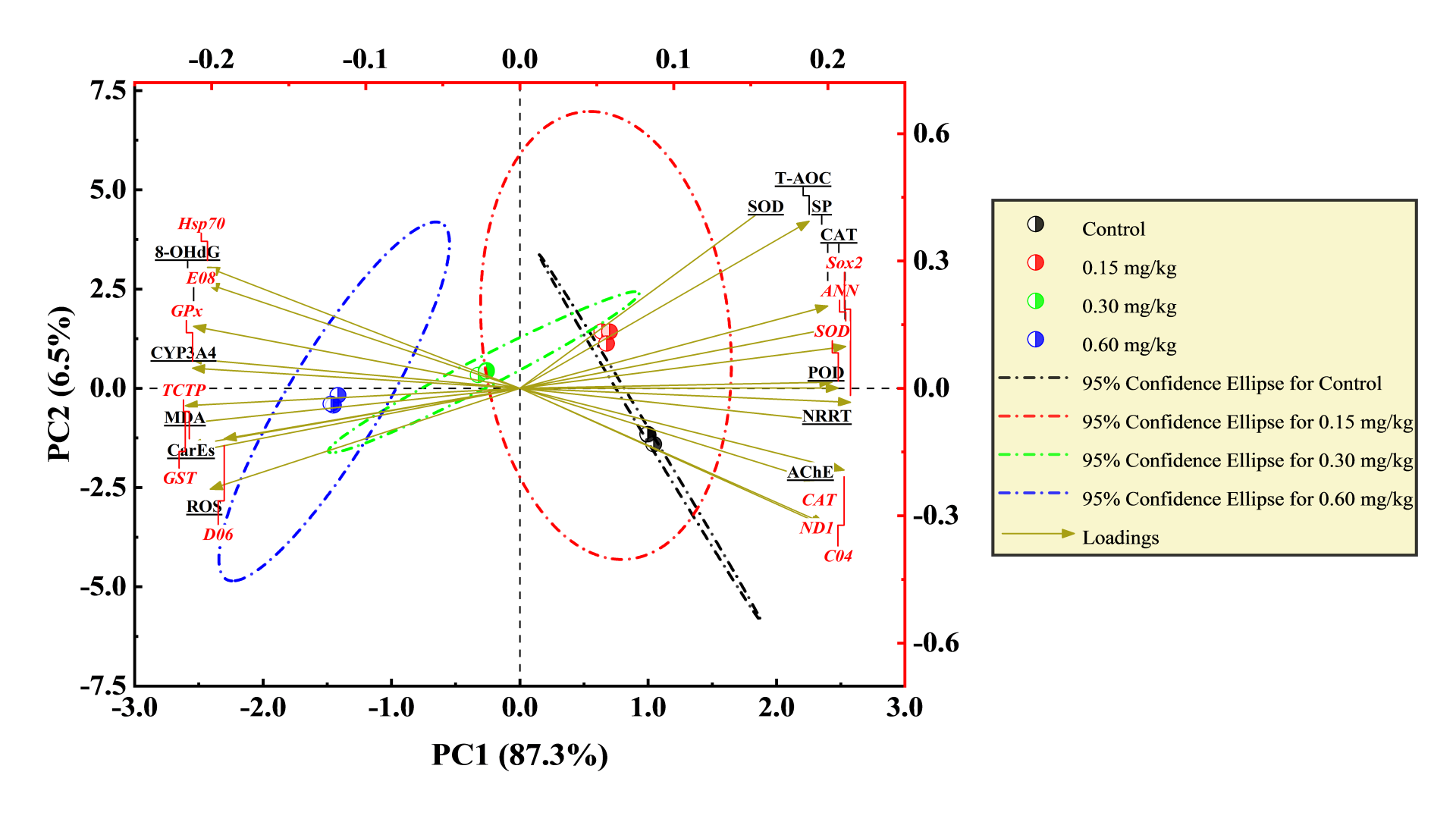

本研究以环境毒理学中模式生物-赤子爱胜蚓(Eisenia fetida)为研究对象,采用人工土壤法、滤纸接触法评价异丙威对蚯蚓的急性毒性(LC50)。为进一步探究异丙威低剂量长期暴露对蚯蚓生长、生殖和再生等生理影响,采用人工土壤法结合生物测定、显微观察、蛋白免疫印迹、荧光定量等技术手段在分子、细胞、组织、个体水平解析异丙威诱导蚯蚓的氧化应激响应及其防御解毒机制。结果表明:1. 异丙威对E. fetida具有中等毒性风险;2. 异丙威通过诱导氧化压力和神经毒性,影响蚯蚓的生长、发育、繁殖和再生过程;3. CYP3A4、CarE 酶及GST、Hsp70、GPx基因主要参与蚯蚓对异丙威的解毒防御响应;4. 蚯蚓的尾部再生可作为农药土壤污染的新型敏感生物标志物。本研究的方法和模型可为异丙威稻田的安全合理施用提供科学指导,同时为其土壤污染提供预警阈值。

我院生态所研究实习员顾浩天为本论文第一作者,袁永达副研究员为共同第一作者,王冬生研究员为通讯作者。本研究得到上海市科技兴农重点推广项目资助 [稻田秸秆蚯蚓原位处理模式与循环产业技术集成示范(沪农科推字(2018)第4-14号)]。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121016201

用户登录