我院生态所在低温环境下人工湿地农田面源污染净化效率研究领域取得新进展

近日,我院生态环境保护所邹国燕研究员带领的水环境治理团队在期刊Bioresource Technology(Top 1区,IF=9.642)发表了题为《Does rice straw addition and/or Vallisneria natans (Lour.) planting contribute to enhancement in nitrate nitrogen and phosphorus removal in constructed wetlands under low temperature?》的研究论文。我院为第一且唯一完成单位。崔娜欣副研究员为论文第一作者,邹国燕研究员为通讯作者。该项目得到了上海市农委重点攻关等项目的资助。

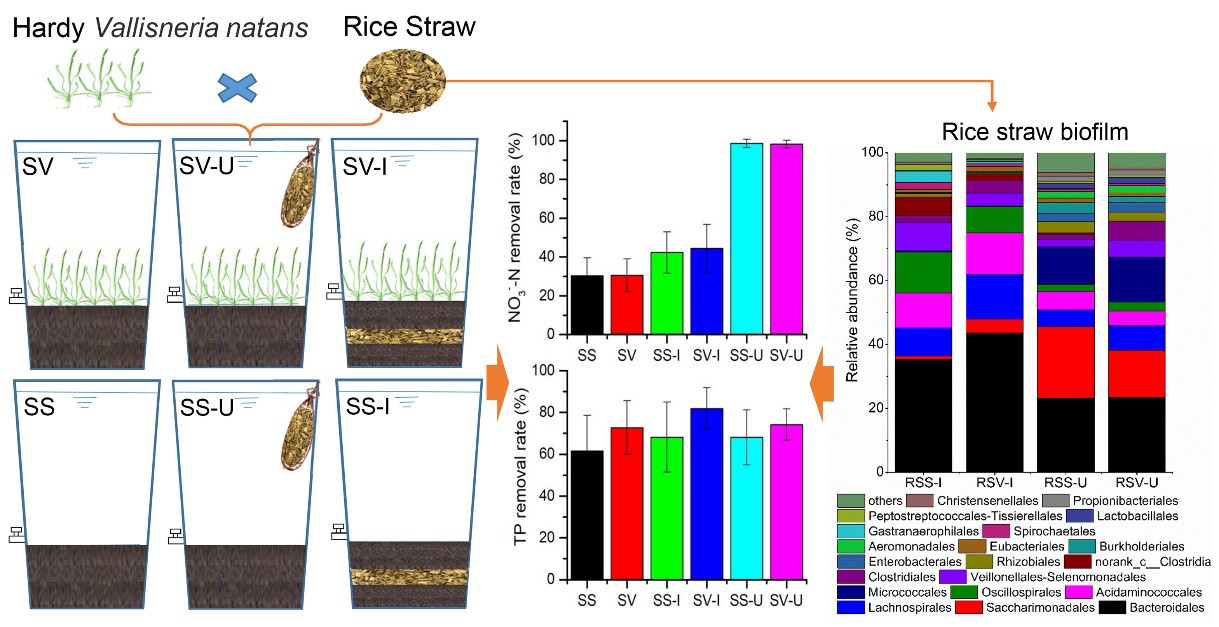

随着工业、生活等点源污染控制措施逐步取得成效,农业源氮磷排放逐渐成为水体富营养、水华频发的主要来源。人工湿地等生态技术由于成本低、运维简易等优势广泛应用于农业面源污染治理,然而低温环境下植物枯萎死亡、微生物活性下降导致净化效率降低,成为限制其广泛应用的主要技术瓶颈之一。稻秸秆是常见的农业废弃物,含有大量纤维素、半纤维等有机组分,可作为外加碳源有效提升微生物反硝化脱氮,同时实现农业废弃物资源循环利用。

本研究利用稻秸秆与常绿沉水植物联合构建强化人工湿地系统,有效克服冬季低温环境下的净化效率降低问题,将人工湿地对农田尾水中氮的净化效率提高50%以上,并对系统脱氮途径与微生物机制进行了深入的探讨。本研究为进一步提升农田生态沟渠周年净化效率,有效控制农业面源污染提供了理论依据和技术支撑。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.126896

用户登录